Das Original in Spanisch ist hier zu finden.

Am neunten Jahrestag der Agenda 2030 besteht die vielleicht größte Herausforderung darin, dass wir ihre Existenz vergessen haben. Hätte ich diesen Artikel vor einigen Jahren verfasst, wäre er weitaus kritischer ausgefallen. Heute jedoch, da die extreme Rechte die Agenda 2030 zu einer politischen Zielscheibe gemacht hat, geht es nicht darum, sie infrage zu stellen, sondern sie zu verteidigen.

Wer hätte gedacht, dass ein Rahmenwerk, das einst von Umwelt-, Frauen- und Menschenrechtsgruppen als zu zurückhaltend und wenig ambitioniert abgelehnt wurde, heute Teil der ideologischen Debatte sein würde? Wer hätte erwartet, dass der Begriff „Agenda 2030” mittlerweile fast wie eine Beleidigung verwendet wird, ähnlich wie „Menschenrechte“ oder „Umweltschützer“ in bestimmten Kreisen oft verwendet werden?

Noch vor Kurzem lebten wir in einer Blase und waren blind für das, was auf uns zukam: eine Welt im Jahr 2025 mit mehr aktiven Konflikten als je zuvor seit 1946 – eine Zeit der Gewalt, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Die Agenda 2030 ist nicht für diese Turbulenzen verantwortlich. Wenn wir sie jedoch als Linse verwenden, können wir die Gegenwart besser verstehen – und genau das möchte ich hier tun.

Die Agenda 2030 war die gemeinsame Vision der Welt für Entwicklung. Sie wurde zum letzten großen globalen Abkommen: ehrgeizig, weitreichend und umfassend unterstützt, aber auch zunehmend umstritten. Ihre Mängel, Widersprüche, ihre Entwicklung und ihre Erfolge sagen viel über die Herausforderungen aus, die vor uns liegen.

2015: Eine andere Welt

Als die Agenda 2030 im September 2015 verabschiedet wurde, war die Liste der Unterzeichner beeindruckend: Barack Obama, Xi Jinping und Wladimir Putin, aber auch Muhammadu Buhari (Nigeria), Nicolás Maduro (Venezuela), Scheich Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (Kuwait) und Hassan Rouhani (Iran). Sogar große Ölförderstaaten mit problematischer Menschenrechtsbilanz unterzeichneten.

Die Agenda entstand im Rahmen des umfangreichsten Konsultationsprozesses, den die Vereinten Nationen je organisiert hatten, und dauerte drei Jahre. Dies verlieh ihr eine starke Legitimität, die durch die einstimmige Zustimmung aller 193 UN-Mitgliedstaaten noch verstärkt wurde. Zum ersten Mal wurden Diskriminierung, Ausgrenzung und Ungleichheit darin ausdrücklich als strukturelle Ursachen für Unterentwicklung anerkannt. Es war eine beispiellose, ganzheitliche Vision davon, was Entwicklung bedeuten sollte. Trotz ihrer Einschränkungen prägte sie die globalen Strategien zur Entwicklungshilfe und Armutsbekämpfung.

Von Anfang an waren Widersprüche erkennbar: Die Verpflichtungen waren nicht bindend, Ölkonzerne konnten die Emissionsziele ignorieren, Frauenrechte und Menschenrechte wurden im Vergleich zu früheren Rahmenwerken teilweise eingeschränkt, die schiere Anzahl der Indikatoren überforderte schwächere Staaten und das grundlegende Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaftswachstum und ökologischer Nachhaltigkeit blieb ungelöst.

Dennoch hat die Agenda 2030 etwas Außergewöhnliches erreicht: Sie hat eine gemeinsame Sprache geschaffen. Ferrari und die Regierung von Sambia, Harvard und eine K’iche’-Gemeinde in Guatemala – sie alle begannen, innerhalb desselben Rahmens zu kommunizieren. Einflussreiche Ökonomen wie Joseph Stiglitz und Amartya Sen unterstützten sie nicht, weil sie makellos war, sondern weil sie zu diesem Zeitpunkt den größtmöglichen Konsens darstellte.

Die vielleicht wirkungsvollste Neuerung war das inzwischen berühmte Prinzip „Niemanden zurücklassen“, das die Ungleichheit zwischen Individuen, Geschlechtern und Nationen in den Mittelpunkt rückte. Zum ersten Mal herrschte Einigkeit darüber, dass globale Herausforderungen miteinander verbunden sind, dass die Verringerung der Armut die Verringerung der Ungleichheit erfordert und der Globale Süden nur dann Fortschritte erzielen kann, wenn sich auch der Globale Norden verändert. Radikal, ja, aber nicht ausreichend.

Wo wir mal standen

Zwischen 2000 und 2015 gaben die Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) den Ton an. Es gab nur acht davon, sie waren einfach, messbar und wurden von Land zu Land verfolgt. Bis 2015 schien die Bilanz positiv: Die extreme Armut hatte sich halbiert, ebenso die Zahl der Kinder, die keine Schule besuchten. Die Kindersterblichkeit war um 45 Prozent und die Zahl der HIV-Infektionen um 40 Prozent zurückgegangen.

Allerdings waren die MDGs zu eng gefasst und zu quantitativ ausgerichtet. Sie berücksichtigten Aspekte wie Regierungsführung, Ungleichheit, Migration, Klimawandel und Umwelt nicht. Diese eingeschränkte Sichtweise führte dazu, dass wir auf die folgenden Entwicklungen nicht vorbereitet waren.

Wir haben den Sturm nicht kommen sehen

Im Vergleich dazu war die Agenda 2030 ein Fortschritt. Kritiker warnten jedoch, dass sie auch ein Globalisierungsprojekt legitimierte, das nur so lange funktionierte, wie die westlichen Länder davon profitierten – notfalls auf Kosten der Industrialisierung im Globalen Süden.

Im Jahr 2015 stand die Globalisierung bereits in der Kritik. Vandana Shiva, Arundhati Roy, Ha-Joon Chang, Jason Hickel, Thomas Piketty und andere hatten schon zuvor auf ihre Auswirkungen auf Ungleichheit, Klima, Souveränität und Demokratie hingewiesen. Doch erst als die Globalisierung im Westen „Verlierer” hervorbrachte – insbesondere unter den weißen Arbeiterklassen in Europa und den USA – fand die Kritik Gehör.

Die Berichte von Oxfam aus Davos zeigten, dass eine Elite so viel Vermögen kontrolliert wie die Hälfte der Menschheit: 85 Personen im Jahr 2014, 80 im Jahr 2015 und nur noch 62 im Jahr 2016. Pikettys Capital in the Twenty-First Century zeigt auf, dass Vermögensungleichheit dem Kapitalismus innewohnt. Bereits in Globalization and Its Discontents and The Price of Inequality hatte Joseph Stiglitz davor gewarnt, dass die Globalisierung die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert.

Die Agenda 2030 hat das von ihr übernommene Entwicklungsmodell, das von der Globalisierung geprägt ist und in vielerlei Hinsicht ein Nullsummenspiel darstellt, nie vollständig in Frage gestellt: Damit einige gewinnen können, müssen andere verlieren. Denker der Wellbeing Economy-Bewegung oder Kate Raworth mit ihrer Doughnut Economics („Donut-Ökonomie“) erinnern uns daran, dass eine lebenswerte Zukunft nur innerhalb der planetarischen Grenzen möglich ist.

Der Globale Süden wusste es schon immer

Im Globalen Süden war die Erkenntnis längst klar: Für Entwicklung war Industrialisierung erforderlich, doch diese war innerhalb einer strukturell untergeordneten Weltwirtschaft nicht möglich. Dies wurde in den 1960er Jahren von Raúl Prebisch, Fernando Henrique Cardoso und Enzo Faletto in der Abhängigkeitstheorie dargelegt. Sie inspirierte protektionistische Zölle, industrielle Anreize und endogene Entwicklung. Entstanden in Lateinamerika, fand sie im gesamten Globalen Süden großen Anklang.

In der Zwischenzeit übernahm der Westen Walt W. Rostows stages of growth („Wachstumsstufen“). Diese stellten die Industrialisierung als universelles Ziel dar und propagierten Investitionen, Technologie und Modernisierung als Weg in die Zukunft.

Die Abhängigkeitstheorie erzielte nur begrenzte Ergebnisse. Die Ölkrisen der 1970er Jahre und die darauffolgenden Schuldenkrisen führten zum Neoliberalismus, der vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank durchgesetzt wurde. Nur Brasilien, Indien und Mexiko konnten bescheidene Erfolge verzeichnen. Dennoch bleibt das intellektuelle Erbe der Theorie eine wertvolle Perspektive für die Analyse der Ungleichheit zwischen Nord und Süd, der Globalisierung und der Kluft zwischen Zentrum und Peripherie.

Als der Westen es endlich zugab

Auf dem American Dynamism Summit machte der US-Vizepräsident J. D. Vance eine überraschende Aussage: Der Westen habe die Globalisierung ausgenutzt, um den Globalen Süden am unteren Ende der Wertschöpfungskette zu halten, während er fortgeschrittene Technologien und die Industrialisierung monopolisierte.

Der Aufstieg Chinas hat dieses Gleichgewicht gestört. Plötzlich diente die Globalisierung nicht mehr den Interessen des Westens und ist Protektionismus und Nationalismus gewichen. Damit hat Vance effektiv anerkannt, was die Agenda 2030 nicht erkannt hatte: Entwicklung für einige geht oft auf Kosten anderer.

Das gleiche Argument wird in The Long, Slow Death of Global Development (American Affairs, Winter 2022) vorgebracht. Die Autoren zeigen, wie der westliche Entwicklungsdiskurs seinen Triumphalismus verloren hat. Der Großteil der weltweiten Armutsbekämpfung der letzten Jahrzehnte ist auf die Industrialisierung Chinas (und in geringerem Maße auch Ostasiens) zurückzuführen. Lateinamerika und Subsahara-Afrika haben hingegen seit den 1980er Jahren eine Deindustrialisierung erlebt, die zu einer Vereinfachung der Volkswirtschaften und Instabilität geführt hat.

Die Konzentration der Produktion in einer Handvoll asiatischer Supercluster ist nach wie vor das größte Hindernis und kann von anderen Ländern nicht nachgeahmt werden. Selbst wenn sie es versuchen würden, hätten ärmere Länder heute weniger Möglichkeiten als die spät industrialisierten Länder des 20. Jahrhunderts.

Jahrzehntelange Strukturanpassungen, Privatisierungen und Konflikte haben die staatlichen Kapazitäten weiter ausgehöhlt. Zudem werden viele Regierungen heute von rentenorientierten Eliten kontrolliert, die von Rohstoffen abhängig sind und wenig Anreiz zur Diversifizierung haben.

Was hat die Agenda 2030 erreicht?

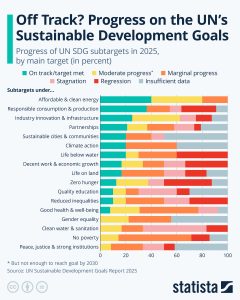

Die Vereinten Nationen (UN) haben das vergangene Jahrzehnt als „verlorenes Jahrzehnt“ für die Entwicklung bezeichnet. Bei der derzeitigen Geschwindigkeit wird die ohnehin schon bescheidene Agenda 2030 nicht einmal bis 2050 umgesetzt sein.

Rückschläge sind in den Bereichen Ernährungssicherheit, Treibhausgasemissionen, Entwaldung und Schutz der biologischen Vielfalt offensichtlich. Auf dem Klimagipfel in New York warnte UN-Generalsekretär António Guterres im September 2023, die Menschheit stehe vor den „Toren der Hölle“, da die Auswirkungen des Klimawandels ganze Regionen verwüsten.

Von allen Zielen der Agenda sind lediglich 15 Prozent auf Kurs. 37 Prozent haben sich verschlechtert und bei fast der Hälfte gibt es erhebliche Verzögerungen. Jahr für Jahr werden globale Temperaturrekorde gebrochen. Der Hunger nimmt insbesondere in Afrika südlich der Sahara weiter zu.

Die Gründe dafür sind vielfältig, aber einer sticht besonders hervor: Das derzeitige Entwicklungsmodell macht die Erreichung der Ziele unmöglich. Dies haben auch die Vereinigten Staaten erkannt – daher ihre defensive Haltung zum Schutz der heimischen Industrie. Mit der schwindenden Relevanz der Globalisierung verliert auch die Agenda 2030 an Bedeutung.

Wie geht es nun weiter?

Die Lehre daraus ist ernüchternd: Entwicklung bleibt in vielerlei Hinsicht ein Nullsummenspiel. Wenn wir dies nicht anerkennen, werden einige Regionen weiterhin arm bleiben und sich nicht industrialisieren können. Gleichzeitig wird sich der Wettbewerb zwischen dem Westen und Asien um die technologische und industrielle Vorherrschaft weiter verschärfen. Kurzfristig könnte dies sogar zu noch größerer Instabilität führen.

Dies eröffnet jedoch auch Raum für eine längst überfällige Diskussion über die Notwendigkeit, die globale Governance neu auszubalancieren, damit der Westen nicht länger eine derart unverhältnismäßige wirtschaftliche und institutionelle Macht ausübt. Erst dann wird ein ehrlicher Dialog darüber möglich sein, wie echte globale Entwicklung aussehen sollte – etwas, das die Agenda 2030 nie geboten hat.

Genau dagegen wehren sich nationalistische Bewegungen im Westen. Doch Widerstand kann den Wandel nicht aufhalten. Wie nach dem Zweiten Weltkrieg und den Krisen der 1970er Jahre stehen wir erneut an einem Scheideweg. Erforderlich sind neue, ehrlichere Entwicklungsrahmen, die gemeinsamen Wohlstand fördern und gleichzeitig historische Ungleichheiten und koloniale Hinterlassenschaften abbauen können.

Wir haben nicht alle Antworten. Aber wir wissen Folgendes: Globale Zusammenarbeit ist nach wie vor unerlässlich – nicht nur, um die Agenda 2030 voranzubringen, sondern auch, um die Zeit danach zu gestalten. Das bedeutet, Vereinbarungen zu treffen, ohne Konflikte zu schüren, das multilaterale System zu reformieren, fortschrittliche Fiskalpakte zur Verringerung von Ungleichheit zu verabschieden sowie finanzielle und monetäre Instrumente zu schaffen, die Dezentralisierung und regionale Autonomie fördern. Das wäre ein guter Anfang.

Obwohl feministische und menschenrechtliche Forderungen in den letzten Jahrzehnten Fortschritte erzielt haben, aber auch Rückschläge erlitten haben, ist es heute wichtiger denn je, sie zu verteidigen. So komplex der Kampf gegen Diskriminierung auch sein mag, er ist der einzige Weg zum Aufbau wirklich prosperierender Gesellschaften. Wir müssen diesen Kampf fortsetzen, auch wenn wir manchmal verlieren – nicht alle Schlachten, aber einige.

Biographie

Asier Hernando Malax-Echevarria, lebt in Peru und ko-dirigiert Acápacá, eine Plattform lateinamerikanischer Bewegungen, die sich für die Dekolonialisierung der Zusammenarbeit einsetzen. An der IE University hält er Vorlesungen über Entwicklung und die Agenda 2030. Darüber hinaus ist er Mitvorsitzender des EU-LAT-Netzwerks, berät die European Climate Foundation in Fragen der Interessenvertretung und schreibt regelmäßig Beiträge für El País und andere Medien.