Dans un monde de cristallisation de polycrises, une analyse des causes profondes des inégalités et de la pauvreté s’impose. Force est de constater que celles-ci trouvent leur source au sein d’un processus de déglobalisation asymétrique et sélective, qui ne fait que compromettre le futur des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies – dont les résultats sont mitigés, voire en recul.

Servir les humains fragiles « durablement » et cristallisation des polycrises

Attribuée à Edgar Morin dans les années 1990, la notion de « polycrises » fait référence à une situation où plusieurs crises interconnectées (climatiques et écologiques, géoéconomiques, géopolitiques, sanitaires, sociales, liées à la migration, à l’éthique et à la démocratie toxique…) se renforcent mutuellement. Cela rend la résolution des problèmes plus complexe que si ces crises étaient isolées. Cet enchevêtrement de crises rend les solutions complexes, rappelant régulièrement l’impuissance des politiques non coordonnées au plan mondial par des gouvernements nationaux, optant pour la facilité du protectionnisme.

Cette impuissance n’est en fait que le reflet d’un manque de volonté collective qui se traduit par un affaiblissement volontaire des Nations unies, celui du Conseil de sécurité en particulier. Face à ce qu’il faut bien désigner comme une politique de déglobalisation asymétrique sélective, et loin de ce que les États veulent afficher en matière de communication, ces États qui promeuvent une telle politique sont en train de sous-estimer le potentiel insoupçonné de nuisances qu’amène la cristallisation des polycrises dans un monde incertain, imprévisible et poly-dynamique.

Or, les premières victimes sont les personnes marginalisées qui ne bénéficient pas des fruits de la croissance économique et auxquelles les dirigeants du monde ont même refusé la dignité que représente un développement humain minimum (DHM). De même qu’il existe un « salaire minimum », les Nations unies qui savent mesurer le développement, sont pour le moment incapables de créer, et surtout d’imposer, un « développement humain minimum ». Cependant et aussi complexe soit-il, il convient de caractériser les conditions dans lesquelles le DHM demeure partiel et partial, et freine le développement humain. Car, à condition d’une véritable refondation de l’inclusivité menant à une réelle intégration des populations concernées, le futur des Objectifs de développement durable (ODD) est compromis.

Futur des ODD compromis, sauf refondation de l’inclusivité

Selon le rapport 2025 des Nations unies portant sur les ODD, « seulement 35 % des cibles sont en bonne voie, 18 % ont régressé, et près de la moitié progressent trop lentement ». Selon les sources, le déficit annuel de financement des Objectifs de Développement Durable (ODD) est estimé entre 3.700 et 7.000 milliards de dollars américains (USD). António Guterres, le Secrétaire général des Nations unies a reconnu en avril 2025 que la réalisation des ODD est « terriblement en retard » et souffre d’un déficit estimé à 4.000 milliards de USD , principalement à cause de la pandémie sanitaire, des catastrophes climatiques, de l’endettement des pays vulnérables auxquels il faudra rajouter le désengagement des États-Unis et la chute libre des soutiens à l’Aide publique au développement (APD). En effet, les coupes budgétaires dans l’APD bilatérale et multilatérale compromettent les financements essentiels, et la marginalisation croissante de l’ONU affaiblit la coordination multilatérale. De fait, la coordination s’est déplacée et se fait au niveau du G7/OTAN ou alors au niveau de l’OCS/BRICS. Cette bi-multilatéralité doit être prise en compte pour saisir la complexité de polycrises.

Déjà en 2024, seulement 17 % des cibles des ODD étaient sur la bonne voie, 48 % en retard, et 35 % avaient stagné ou régressé depuis 2015. Et alors que les ODD entament leur dernière ligne droite vers 2030, les signaux d’alerte se multiplient. Moins de 20 % des cibles sont susceptibles d’être atteintes d’ici 2030. Les inégalités se creusent, la faim progresse, et l’égalité de genre reste hors d’atteinte. Sans sursaut politique, financier et conceptuel, les perspectives sont sombres, avec des reculs déjà observés. L’urgence est de réformer l’architecture financière mondiale, de permettre une inclusivité décisionnelle au niveau des bénéficiaires localement, et de concentrer et coordonner les investissements dans les neuf transitions interdépendantes clés : 1. énergie, 2. alimentation, 3. infrastructure, 4. logement, 5. emploi, 6. éducation, 7. numérique, 8. climat et 9. souveraineté. Avec moins de 15 % des bénéficiaires impliqués dans la conception des projets des ODD, la non-représentativité des destinataires officiels et l’invisibilisation des victimes des ODD ne peuvent passer par pertes et profits. L’exemple du Bénin a pu démontrer que « 85 % des projets réussis impliquaient [en effet] activement les bénéficiaires ».

Le plus grand échec des ODD est leur incapacité à transformer les trajectoires des pays à faible capacité d’influence et les plus en difficulté – faute de financement, de gouvernance inclusive et de mécanismes contraignants. À l’inverse, parfois en marge des logiques onusiennes, des pays comme la Chine ont réussi grâce à des modèles endogènes puissants. En effet, la Chine a réussi à sortir plus de 800 millions de personnes de la pauvreté entre 1980 et 2020, en grande partie grâce à une croissance économique soutenue, des investissements massifs dans les infrastructures rurales, et une réforme agraire ciblée. Les ODD ont accompagné la Chine, mais le pilotage stratégique et la transformation sont l’œuvre des dirigeants chinois.

Un nouveau paradigme post-ODD devra ainsi s’adapter aux réalités des populations subissant les inégalités en les intégrant en amont du processus décisionnel. Ceci nécessitera une transformation systémique vers plus d’équité et d’inclusivité.

À la lumière de l’amélioration du développement humain en Chine – inversement proportionnelle à l’amélioration des libertés individuelles dans ce pays – on observe que les ODD souffrent d’au moins quatre insuffisances structurelles :

- faiblesse des mécanismes contraignants : les ODD reposent sur l’engagement volontaire des États, sans obligation juridique, ce qui limite leur portée dans les pays les plus fragiles ;

- manque de financement et de gouvernance inclusive : les pays en difficulté souffrent d’un déficit de ressources et d’institutions capables de piloter les ODD de manière équitable et efficace ;

- résultats contrastés : selon que les modèles reposaient sur des stratégies endogènes, souvent indépendantes des cadres onusiens, des avancées majeures sur les inégalités et sur la pauvreté ont été obtenues ;

- neutralisation des effets toxiques : certains projets ODD ont généré des effets pervers pour les populations, tels que des déplacements forcés sans indemnisation pour des projets d’infrastructure qui n’ont finalement pas vu le jour du fait de la corruption, la privatisation de services publics sous prétexte d’efficacité difficile à démontrer et surtout le fameux greenwashing ou « écoblanchiment », avec des entreprises sans responsabilité sociétale ou sociale qui utilisent les ODD pour légitimer des pratiques extractives, parfois avec des mercenaires déguisés en agents de sécurité.

L’efficacité des ODD dépend enfin moins de leur universalité en silos sectoriels que de leur appropriation par les bénéficiaires, de même que leurs refontes en approches transversales et adaptées aux contextes locaux, avec des leviers décisionnels autonomes, cohérents et sans obstructions.

Déglobalisation asymétrique et sélective

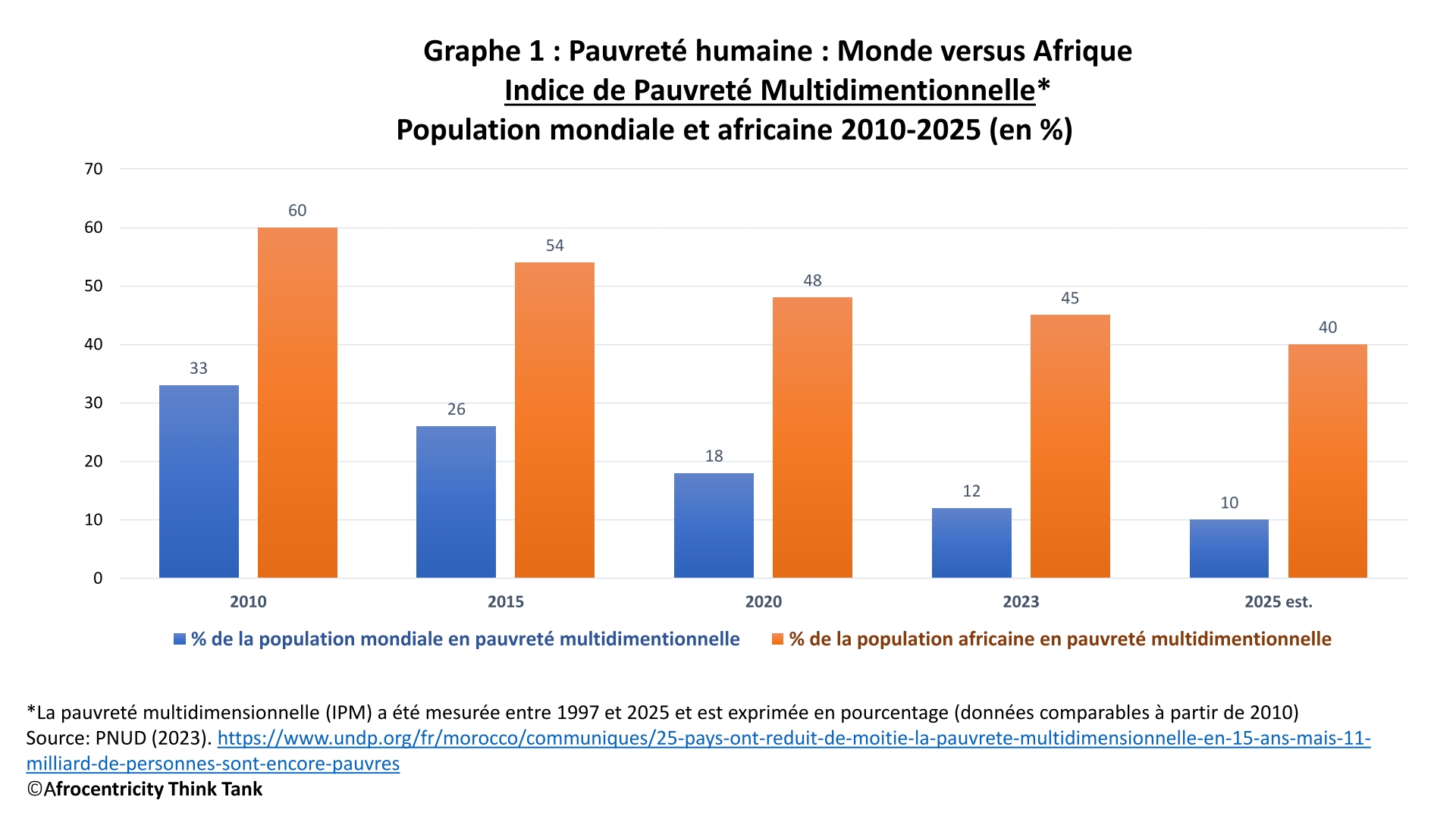

La notion de « déglobalisation asymétrique et sélective » permet de mieux comprendre le contexte dans lequel la croissance économique mondiale n’a pas permis dans les faits d’améliorer substantiellement le « développement humain » au sens des Nations unies. « [C]e développement humain [, selon] une vision holistique du progrès, où le bien-être des personnes est la mesure ultime du succès », s’est finalement traduit par une faible dynamique, voire un recul, pour l’atteindre et atteindre les ODD des Nations unies de manière générale. Alors qu’entre 2010 et 2025, le pourcentage de personnes touchées par la pauvreté multidimensionnelle a diminué dans le monde et en Afrique, il ne faut pas oublier que le nombre effectif de la population mondiale est lui aussi en augmentation. La diminution observée au sein de la population africaine doit donc être doublement nuancée, compte tenu des difficultés supplémentaires liées au recensement effectif de la population (voir graphiques 1 et 1bis).

Faute est de constater qu’en 2025, comme le démontre OXFAM, une grande majorité d’État africains a « réduit la part des budgets consacrés à l’éducation, à la santé et/ou à la protection ». Faut-il rappeler qu’en Afrique « 79 % des États ont fait marche arrière en matière de fiscalité progressive », que « 89 % ont régressé en ce qui concerne les droits du travail, les salaires minimums et l’offre d’emplois de qualité », et qu’enfin « les systèmes fiscaux africains sont près de trois fois moins efficaces pour redistribuer les revenus du 1 % le plus riche que la moyenne mondiale » ? Il y a donc bien un problème de volonté des dirigeants africains de corriger les inégalités et une asymétrie entretenue dans la représentation des élites gouvernantes, qui marginalisent la grande majorité des pauvres.

Légende : Pauvreté humaine : le monde et l’Afrique, à la croisée des réalités sociales.

Il existe une différence majeure entre sélectivité et asymétrie dans le processus de déglobalisation.

La déglobalisation sélective consiste à réduire certains flux mondiaux (ex. commerce, données, capitaux), tout en maintenant ou en renforçant d’autres, selon les intérêts stratégiques. Elle reflète une volonté politique ciblée, où les États choisissent ce qu’ils veulent « relocaliser » ou « protéger », sans pour autant rejeter entièrement la mondialisation. Elle désigne une reconfiguration volontaire, planifiée, stratégique et politiquement ciblée des flux mondiaux vers ceux qui disposent d’une capacité d’influence sur les « choix de société » qu’ils souhaitent imposer au monde. Tous les flux mondiaux, comme les migrations, le commerce de biens et de services, les capitaux et les données, etc., sont reconsidérés en fonction des intérêts stratégiques des États ou des entreprises transnationales disposant d’une capacité d’influence et/ou de nuisance.

La mondialisation continue, mais elle devient un outil de pouvoir, de marginalisation, d’exclusion afin d’asseoir un alignement fondé sur la servitude volontaire, avec en filigrane une velléité des puissants de ne plus quitter le pouvoir politique, quitte à faire accéder une figure « connue » ou « nouvelle » pouvant défendre leurs intérêts, compatibles avec des électeurs mal informés des stratégies qui finissent par promouvoir les inégalités comme une fatalité.

La promotion décomplexée des inégalités asymétriques empêche l’effet de levier vertueux entre la croissance économique et le développement humain. Elle empêche de mesurer de manière holistique le progrès enregistré en termes d’amélioration du bien-être des citoyens du monde. En définitive, la déglobalisation sélective repose sur une stratégie d’écrémage, de marginalisation et d’exclusion.

Il n’y a pas nécessairement de recul généralisé de la mondialisation, mais une redistribution prioritaire des flux en faveur de ceux qui disposent d’une capacité d’influence et de nuisance, sous couvert de logiques -vraies ou fausses – de sécurité, de souveraineté ou de réorientation civilisationnelle, vers une idéologie de la transformation et du bornage de la démocratie des Peuples en faveur d’une démocratie hiérarchisée des riches et des puissants.

Réciproquement, la déglobalisation asymétrique met l’accent sur les inégalités structurelles entre pays ou régions mettant en valeur leur nouvelle capacité de diversifier leurs partenaires ou de résister aux agressions contre le droit international établi. De nombreux États ou régions touchés par les tarifs douaniers imposés de manière unilatérale ont été surpris. Certains pays affectés subissent des freins, voire des retraits unilatéraux des flux mondiaux, générant une rupture contrôlée par les pays disposant d’une influence et d’un pouvoir de nuisance dans l’accès sélectif aux ressources du sous-sol, aux marchés, aux technologies, aux capitaux et aux données.

Cette poly-déglobalisation à plusieurs vitesses génère des perdants, mais surtout des pays qui perdent une partie de leur souveraineté dans le cadre de cet alignement sollicité ou non-sollicité. Cette fracture structurelle impacte surtout les pays dits du Sud global qui subissent davantage les effets négatifs de cette déglobalisation que les pays du Nord global, qui la pilotent.

Changer de logiciel mental et opter pour le Bonheur National Brut

En définitive, le processus de ruissellement des fruits de la croissance économique est sélectif, et donc en panne pour assurer un développement humain et durable. La déglobalisation asymétrique, qui repose sur l’inégalité déséquilibrée sous contrôle, est subie, tandis que la déglobalisation sélective peut être subie ou choisie. Il faut bien constater qu’il y a eu un refus volontaire et collectif des États, et plus particulièrement de la part des États membres du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU), de s’attaquer à bras le corps aux poly-inégalités ou intersectionnalités transversales des inégalités dans le monde, pour signifier que les inégalités s’additionnent et se renforcent.

Pour sortir de cette impasse, il est indispensable de repenser le « vivre ensemble » et la « solidarité mondiale » sans arrière-pensées, telles que l’hypocrisie du « retour sur investissement » de l’aide au développement. Il faut un changement de logiciel mental pour adopter un nouvel indicateur centré sur l’humain : le Bonheur National Brut. Si les dirigeants du monde acceptent de réformer leur logiciel mental en y intégrant une véritable refondation de l’inclusivité des bénéficiaires, qui sont les principaux exclus des fruits de la croissance économique, le processus de ruissellement, de redistribution, de péréquation, de solidarité fiscale et de justice pourrait retrouver les voies de la faisabilité. En effet, les retards et exclusions que génère la croissance économique fondée sur le ruissellement, et non sur la participation et l’inclusivité, peine à générer un développement durable, remettant en cause les fondements mêmes des objectifs de développement durable des Nations unies. Peut-être que le concept de « bonheur intergénérationnel » pourrait servir de point de départ pour une refondation de la gouvernance de l’inclusivité.

Références et notes de bas de page :

1) Morin, E. et Kern, A.-B. (2010). Terre-Patrie. Éditions Poche : Paris.

2) Lawrence, M. (2023). « Les polycrises ou les convulsions du monde dopées par la complexité ». In Revue Hémisphères. revuehemispheres.ch. Juin 2023. Accédé le 15 août 2025. Voir https://revuehemispheres.ch/les-polycrises-ou-les-convulsions-du-monde-dopees-par-la-complexite/

3) Moussavou, J. (2024). « Financement des Objectifs de Développement Durable (ODD) : pallier les insuffisances grâce à la mobilisation des marchés financiers ». In www.mondedesgrandesecoles.fr. 1 juillet 2024. Actu grandes écoles. Excelia Business School. Accédé le 16 août 2025. Voir https://www.mondedesgrandesecoles.fr/financement-des-objectifs-de-developpement-durable-odd-pallier-les-insuffisances-grace-a-la-mobilisation-des-marches-financiers/; il s’agirait de l’estimation de l’OCDE, un déficit annuel de 3 700 milliards USD pour atteindre les ODD d’ici 2030.

4) Moussavou, J. (2024). Op. Cit. ; Il s’agirait de l’estimation de la CNUCED, avec un déficit annuel estimé entre 5.000 et 7.000 milliards USD.

5) Nations unies (2025). « Financement du développement : un déficit annuel de 4.000 milliards de dollars ». In news.un.org. 28 avril 2025. Accédé le 16 août 2025. Voir https://news.un.org/fr/story/2025/04/1155081

6) United Nations (2024). The Sustainable Development Goals Report 2024. In unstats.un.org. Accédé le 15 août 2025. Voir https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2024.pdf

7) Sachs, J. D., Lafortune, G., Fuller, G. & Iablonovski, G. (2025). Sustainable Development Report 2025. Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century Includes the SDG Index and Dashboards. Dublin University Press, SDG Transformation Center, United Nations : New York, London, Paris. Accédé le 15 août 2025. Voir https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2025/sustainable-development-report-2025.pdf ; publié sur https://doi.org/10.25546/111909

8) Groupe des Nations unies pour le Développement Durable (2023). « Six transitions : Les voies d’investissement pour atteindre les ODD ». Septembre 2023. In unsdg.un.org. Accédé le 16 août 2025. Voir https://unsdg.un.org/sites/default/files/2023-09/Six%20Transitions%20in%20French.pdf

9) Chesseron, L. (2019). « La participation des bénéficiaires au sein des projets de développement : un facteur de changement social ? ». In chaire-unesco-developpement-durable.org. In Chaire UNESCO et Université de Bordeaux Montaigne. Promotion n° 17 (2018/2019), septembre 2019. Accédé le 15 août 2025. Voir https://chaire-unesco-developpement-durable.org/La-participation-des-beneficiaires-au-sein-des-projets-de-developpement-un.html ; et https://chaire-unesco-developpement-durable.org/IMG/pdf/me_moire_le_a_chesseron.pdf

10) Ilyass, S. D. (2019). « Facteurs de pérennisation des acquis des projets de développement : cas du Pihi-Com à Bassila, Bénin ». Université nationale d’agriculture, Bénin. In revues.acaref.net. Mars et avril 2019. Accédé le 15 août 2025. Voir https://revues.acaref.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/Ilyass-SINA-D.-TAP.pdf

11) Devarajan, S. & Dissanayake, R. (2021). “The Future of Development: Lessons from China’s Success (and Failures)”. In www.cgdev.org. 26 août 2021. Accédé le 15 août 2025. Voir https://www.cgdev.org/blog/future-development-lessons-chinas-success-and-failures

12) Le greenwashing, ou écoblanchiment en français, désigne une stratégie de communication utilisée par certaines entreprises ou organisations pour se donner une image écologique trompeuse, sans que leurs pratiques réelles soient respectueuses de l’environnement. Il s’agit souvent à faire croire qu’un produit, service ou entreprise est écoresponsable, alors qu’il ne l’est pas réellement. Il s’agit de tromper les bénéficiaires ou les consommateurs qui veulent faire des choix responsables, tout en ralentissant les véritables efforts de transition écologique et en perpétuant des modèles polluants sous couvert de durabilité.

13) PNUD (2025). Promouvoir la sécurité humaine pour une Afrique résiliente et prospère. www.undp.org. Août 2025. Accédé le 17 août 2025. Voir https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-08/fr-executive-africa_human_security_report.pdf

14) OXFAM France (2025). La crise des inégalités en Afrique et la montée des ultra-riches. In www.oxfamfrance.org. 10 juillet 2025. Accédé le 16 août 2025. Voir https://www.oxfamfrance.org/rapports/la-crise-des-inegalites-en-afrique-et-la-montee-des-ultra-riches/ ; rapport en anglais Africa’s inequality crisis and the rise of the Super-Rich: https://www.oxfamfrance.org/app/uploads/2025/07/African-Inequality-Crisis-report.pdf

15) Pouemi, J. T. (2000). Monnaie, servitude et liberté : La répression monétaire de l’Afrique. Éditions Menaibuc : Douala – Paris.

16) Amaïzo, Y. E. (2025). « Sophisme trumpiste, protexpansionnisme et l’Afrique ». Afrique – États-Unis : imprévisibilité, ingérence, alignement, sanction, transaction, et/ou annexion ». In Afrocentricity Think Tank. Afrocentricity.info. 5 mars 2025. Dossier Afrocentricity Think Tank. Accédé le 15 août 2025. Voir https://afrocentricity.info/2025/03/05/sophisme-trumpiste-protexpansionnisme-et-l-afrique/8603/.