3,3 Milliarden Menschen leben in Ländern, die mehr öffentliche Gelder für Zinszahlungen ihrer Staatsschulden ausgeben als für das Gesundheits- oder Bildungswesen. Viele dieser Länder gelten als besonders anfällig für die Auswirkungen der Klimakrise, wodurch sie in der aktuellen globalen Finanzarchitektur noch weiter benachteiligt werden. Tatsächlich müssen einige Länder des Globalen Südens für jede 10 Dollar, die sie an Zinsen zahlen, einen zusätzlichen Dollar für Klima-Risikoprämien aufbringen 2. Die aktuelle Schuldenkrise im Globalen Süden, gefährdet nicht nur die globalen Bemühungen im Bereich der Klima- und Entwicklungsfinanzierung, sie frisst sie teilweise auf. Das wichtigste internationale Treffen dieses Jahr, das sich mit dieser Absurdität (und anderen) befassen sollte, war die Vierte Internationale Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung (FfD4), die vom 30. Juni bis zum 3. Juli in Sevilla, Spanien, stattfand. Das Abschlussdokument, der sogenannte Compromiso de Sevilla („Verpflichtung von Sevilla“) signalisiert nicht nur, dass der Multilateralismus die erste Hälfte des Jahres 2025 – verletzt – überstanden hat, sondern spiegelt auch zwei Dinge wider: eine erfolgreiche Verteidigung der Interessen der Länder des Globalen Nordens und kein echtes Interesse dieser Länder an einer Reform der internationalen Finanz- und Entscheidungsarchitektur.

Geschichte der Entwicklungsfinanzierung

Im heutigen Kontext würden viele, insbesondere diejenigen, die dies 2002 erlebt haben, sicherlich gerne den „Geist von Monterrey” wiederbeleben. Der Monterrey-Konsens, das Ergebnisdokument der FfD1, erkannte die Schwierigkeiten der Entwicklungsländer bei der Mobilisierung von Ressourcen für ihre eigene Entwicklung an und stellte die Frage der Unterstützung und Rolle der internationalen Gemeinschaft bei der Ermöglichung dieser Entwicklung. Basierend auf einem Multi-Stakeholder-Ansatz sollte der FfD-Prozess Themen wie Auslandsverschuldung, ausländische Direktinvestitionen, internationalen Handel als Motor für Entwicklung usw. auf ganzheitliche und umfassende Weise angehen. Damit schlug diese erste FfD-Konferenz einen bahnbrechenden Kurs ein. Zum ersten Mal wurden Fragen im Zusammenhang mit der globalen Finanzpolitik von den Bretton-Woods-Institutionen 3 mit Sitz in Washington, an die Vereinten Nationen übertragen – ein inklusiveres und demokratischeres Forum. Während in der Doha-Erklärung (FfD2 – 2008) erstmals der Klimawandel und die damit verbundenen Herausforderungen für die Entwicklungsagenda erwähnt wurden, wurde die FfD-Agenda in der „Addis Ababa Action Agenda (AAAA)“ (FfD3 – 2015) mit dem Pariser Abkommen und den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in Einklang gebracht. Darüber hinaus festigte die AAAA die kontroverse Rolle der privaten Finanzwirtschaft in der Entwicklungszusammenarbeit mit dem ehrgeizigen Slogan „from billions to trillions” – ein Ansatz, der heute weithin als unzureichend betrachtet ist, auch vom derzeitigen Chef der Weltbank. Eine individuelle Analyse der im Rahmen des FfD-Prozesses eingegangenen Verpflichtungen, darunter zur öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA), zum nachhaltigen Schuldenmanagement und zu einem fairen, regelbasierten Handelssystem, ergibt ein eher ernüchterndes Bild. Dies wird dem FfD-Prozess jedoch nicht unbedingt gerecht, da die FfD-Konferenzen und ihre Vorbereitungs- und Verhandlungsphasen als Druckmittel in anderen Foren wie der Weltbank und dem Inter- nationalen Währungsfonds (IWF), den Klimakonferenzen (COPs) und dem G20 dienen.

Die Anlaufphase der FfD4 in Sevilla verlief alles andere als reibungslos. In der Folge der COVID-19-Pandemie verschärften sich die globalen Ungleichheiten, die Schuldenkrise verschärfte sich und die Klimakrise wurde für viele Entwicklungsländer zu einer unmittelbaren existenziellen Bedrohung. Angesichts einer jährlichen Finanzierungslücke bei den SDGs von mittlerweile über vier Billionen US-Dollar war die FfD4 längst fällig. Die FfD4-Verhandlungsphase, beginnend im Jahr 2024, wurde jedoch von einer Erosion der internationalen Solidarität begleitet: Die EU-Mitgliedstaaten kürzten ihre Budgets für Entwicklungszusammenarbeit, die USA unter Trump zerlegten die USAID, und wiederholte Verstöße gegen das Völkerrecht und die Ablehnung internationaler Institutionen sorgten für eine düstere Stimmung – am deutlichsten verkörpert durch den anhaltenden Genozid in Palästina.

Zwei besondere Ereignisse im Vorfeld der FfD4 sind erwähnenswert: Die Vereinigten Staaten blockierten zunächst den Prozess und zogen sich dann vollständig daraus zurück, während das Europäische Parlament es versäumte, einen gemeinsamen Standpunkt zu verabschieden – und schließlich dem Druck der rechten Parteien nachgab. Aus Protest sagte der luxemburgische Europaabgeordnete und Berichterstatter für die FfD4 Charles Goerens seine Teilnahme ab und erklärte: „Je refuse de défendre ce torchon.“ 4 Vor diesem Hintergrund ist es überraschend, dass der Compromiso de Sevilla, das Abschlussdokument der FfD4, bereits zwei Wochen vor dem Treffen in Sevilla in New York verabschiedet wurde. Keine Notwendigkeit für nächtelange Verhandlungsmarathons, wie wir sie von den COPs kennen? Ein solider Plan, um die Finanzierungslücke zu schließen und uns aus der drohenden Polykrise herauszuführen? Die Erklärung für diese schnelle Verabschiedung lässt sich leicht erraten: kleinster gemeinsamer Nenner … plus mangelnde Ambitionen und ein kleiner Trick, um sich aus einem internationalen Abkommen herauszuwinden, während man es öffentlich verabschiedet.

Steuergerechtigkeit

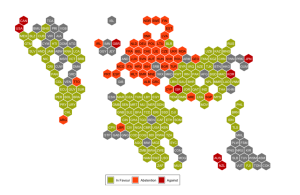

Ein allgegenwärtiges und heiß diskutiertes Thema in den Debatten um die zunehmenden Nord-Süd-Ungleichheiten, das nun vielleicht noch stärker als zuvor innerhalb dieser geographischen Sphären an Bedeutung gewinnt. Seitdem milliardenschwere Eliten immer öfter im Rampenlicht der nationalen und internationalen politischen Bühnen auftauchen und die Auswirkungen ihrer privaten sowie geschäftlichen Praktiken immer deutlicher werden, haben sich die Forderungen der zivilgesellschaftlichen Organisationen (CSO 5 ) und der Regierungen nach globalen Vermögenssteuern und Solidaritätsabgaben verstärkt. Tatsächlich sind die Zahlen, die die globalen Vermögensungleichheiten darstellen, so exorbitant geworden, dass Oxfam International gleich ein paar Monate nach der europäischen Kampagne „#TaxTheRich“ im Jahr 2024, die Kampagne „TaxTheSuperRich for People and Planet” ins Leben rief. In Sevilla haben drei Regierungen – Brasilien, Spanien und Südafrika – eine globale Koalition mit dem gleichen Ziel gegründet. Jedoch stammt die rezente Dynamik für Steuergerechtigkeit auf multilateraler Ebene schon von früher. Mit beispielloser Beharrlichkeit brachten die Gruppe der afrikanischen Mitgliedstaaten und die G77 im Jahr 2023 eine Resolution in der UN-Generalversammlung auf den Weg, um Verhandlungen über ein UN-Rahmenübereinkommen zur internationalen Zusammenarbeit im Steuerbereich aufzunehmen. Das Ziel: die Steuerpolitik aus der ausschließlichen Kontrolle der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) zu lösen. Dieser Vorschlag wurde zwar 2023 von Ländern des Globalen Nordens, darunter Luxemburg, blockiert, doch er wurde 2024 in einer historischen Abstimmung angenommen. Dabei enthielten sich Luxemburg und alle anderen EU-Mitgliedstaaten der Stimme.

Zwar verdient Luxemburg Anerkennung dafür, dass es sein Official Development Assistance (ODA)-Ziel von 1 % des Nationaleinkommens einhält und das Prinzip der Additionalität respektiert, doch werden diese Bemühungen durch die Rolle des Landes bei der Ermöglichung von Steuervermeidung untergraben. Der oben beschriebene Widerstand Luxemburgs und der anderen EU-Mitgliedstaaten ist besonders beunruhigend, da das Land eine unverhältnismäßig große Rolle beim globalen Steuermissbrauch spielt. Laut dem Tax Justice Network ist Luxemburg, das weniger als 0,01 % der Weltbevölkerung beherbergt, für 5,85 % der globalen Steuerausfälle verantwortlich 6. Es gehört damit neben den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich (und seinen Offshore-Gebieten) sowie der Schweiz zur sogenannten „Achse der Steuervermeidung”. In einer globalen Wirtschaft, in der jährlich schätzungsweise 480 Milliarden US-Dollar an Steuern aufgrund von Gewinnverlagerungen und Offshore-Steuerhinterziehung verloren gehen, ist Steuergerechtigkeit für die Entwicklungs- und die Klimafinanzierung von entscheidender Bedeutung geworden. Sie entscheidet zum Beispiel darüber, ob ein Land in Resilienz, öffentliche Dienstleistungen oder Klimaanpassung investieren kann – oder ob es weiterhin auf externe Finanzmittel angewiesen ist, die mit den durch die eigene, größtenteils nicht selbst verschuldete, Klimavulnerabilität aufgeblähten Risikoprämien verbunden sind.

© Screenshot aus dem Bericht „State of Tax Justice 2024” des Tax Justice Network, Figure 3.1. Support of the UN Tax Convention.

Der Compromiso de Sevilla war insofern ein Erfolg, als er die Verpflichtung enthält, „sich konstruktiv an den Verhandlungen über ein Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über internationale Zusammenarbeit im Steuerbereich zu beteiligen“. Dies ist ein solider Schritt, um den übermäßigen und undemokratischen Einfluss der OECD auf die internationale Steuerarchitektur zu beenden. Wir könnten tatsächlich ohne bitteren Beigeschmack einen Sieg für den Multilateralismus in dieser Angelegenheit feiern und Sevilla als „bescheidenen Schritt nach vorne“ bezeichnen, wie es die G77+China getan haben … wenn da nicht der Schlag ins Gesicht durch die G7-Länder wäre. Drei Tage vor dem Treffen in Sevilla kündigt Präsident Trump stolz eine Pressekonferenz mit den G7-Staaten an. Auf dieser stimmen Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, das Vereinigte Königreich und die EU 7 einer Ausnahme zu, die US-Unternehmen von der globalen Mindestunternehmenssteuer der OECD in Höhe von 15 % befreit. Damit werden die meisten Reden der Staats- und Regierungschefs des Globalen Nordens in Sevilla zu einer bloßen Farce.

Gerechte Schuldenpolitik

Jason Braganza, kenianischer Ökonom und Direktor des African Forum and Network on Debt and Development (AFRO-DAD), fasst das Ergebnis des FfD4 in Bezug auf die Bewältigung der Schuldenkrise treffend zusammen: „Dieses Dokument war von Anfang an nicht besonders ambitioniert und wurde dennoch noch weiter verwässert.“ 8 Außerdem hat die EU, wie bereits kurz erwähnt, nicht nur den Vorschlag mitverwässert, sondern auch einen feigen Trick angewendet, um sich den Verpflichtungen zur Schuldengerechtigkeit zu entziehen. Ein Großteil des Globalen Südens ist in einer unerbittlichen Schuldenspirale gefangen. Laut Eurodads „Jubilee 2025: A year to act on debt justice“ 9 sind derzeit etwa 130 Länder kritisch verschuldet, und unglaubliche 3,3 Milliarden Menschen leben in Staaten, die mehr für Schuldzinsen ausgeben als für Gesundheit oder Bildung. Diese Schuldenlast schränkt nicht nur die grundlegenden Menschenrechte und sozialen Dienstleistungen ein, sondern untergräbt auch die Klimaresilienz und die Entwicklungsziele, indem sie knappe öffentliche Ressourcen für die Bedienung der Gläubiger abzieht. Bei Schuldenerlass geht es nicht um Wohltätigkeit, sondern um Gerechtigkeit und – Gott bewahre – Selbsterhaltung der EU-Länder, insbesondere im Hinblick auf die Klimakrise. Jason Hickel und Andrew Fanning zeigen dies in einer aktuellen Studie10 , in der sie die Entschädigung für die Aneignung der Atmosphäre berechnen – mit anderen Worten, was Länder wie Luxemburg, die die Grenzwerte überschreiten, den Ländern, die darunter bleiben, als Entschädigung für die Verschmutzung der Atmosphäre schulden. Die erschütternde Zahl: Den Ländern des Globalen Südens, die ihre Grenzwerte unterschreiten, stehen 192 Billionen US-Dollar zu. Um es mit den Worten des aktuellen ActionAid-Berichts11 zum gleichen Thema zu sagen: „Who owes who?“

Die CSOs und die Regierungen des Globalen Südens argumentieren, dass die Schuldenpolitik nicht weiterhin von Gläubigerblöcken dominiert werden darf, da der direkte Weg aus der Polykrise darin besteht, ungerechte und illegitime Schulden zu erlassen. Genauso wie sie sich für eine UN-Rahmenkonvention zur internationalen Zusammenarbeit in Steuerfragen eingesetzt haben, um der OECD die Kontrolle zu entringen, drängten sie auch auf eine von den Vereinten Nationen geführte Schuldenkonvention – eine Konvention, die diese Dominanz beseitigt und die Umstrukturierung oder gar den Erlass von Staatsschulden in eine transparente, multilaterale und demokratische Struktur einbettet. Die FfD4 wurde zu einem zentralen Moment für diese Bemühungen, zu einer Gelegenheit, einen weiteren „bescheidenen Schritt nach vorne“ zu machen. Doch im Compromiso de Sevilla wurden die initialen Formulierungen zu vagen „Empfehlungen” und zukünftigem „Dialog” verwässert, wodurch sie ihrer konkreten Verbindlichkeit beraubt wurde. Tragisch, aber zu erwarten – eine klassische Entwicklung solcher Verhandlungen, wenn die Interessen der Länder des Globalen Nordens bedroht sind. Konkret war es jedoch das Verhalten der EU, das geradezu erschreckend war und dieses hochgelobte multilaterale Forum aushöhlte. Tatsächlich spielte die EU nicht nur eine Schlüsselrolle bei der Verwässerung des endgültigen Textes, sondern dissoziierte sich anschließend auch aktiv von Absatz 50f zur Reform der globalen Schuldenarchitektur. Dieser „Trick“ ermöglichte es der EU, zusammen mit Kanada, der Republik Korea und Japan, den Compromiso de Sevilla zu unterzeichnen, ohne sich an diesen Absatz binden zu müssen. Interessanterweise hat sich China, das oft als Sündenbock dafür herhalten muss, dass es afrikanischen Ländern Kredite gewährt und ihnen damit „faule” Schulden aufbürdet, nicht von diesem Absatz distanziert, was Daniela Gabor 12 als einen strategischen Schritt interpretiert, die Schuldenkrise des Globalen Südens zu nutzen, um das Monopol der BrettonWoods-Institutionen zu brechen.

Clear interests and no interest in change

Die Vierte Internationale Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung hat trotz hochgesteckter Ziele und Fototermin-Diplomatie die Widersprüche eines globalen Finanzsystems offenbart, das nach wie vor in kolonialer Logik verankert ist. Der Compromiso de Sevilla war weder ein Wendepunkt noch eine Kurskorrektur. Vielmehr bestätigte er, was die CSOs und die Regierungen des Globalen Südens seit langem artikulieren: Der Globale Norden – insbesondere die EU, wobei Luxemburg eine symbolische Rolle spielt – übt weiterhin unverhältnismäßigen Einfluss auf die internationale Wirtschaftspolitik aus und blockiert gleichzeitig jede sinnvolle Reform. Trotz aller selbstgefälligen Bekräftigungen zu heutigen und früheren Engagements zur öffentlichen Entwicklungshilfe, wurde die politische Kohärenz im Bereich der nachhaltigen Entwicklung (cohérence des politiques) erneut den festgefahrenen Interessen geopfert.

Die Dualität Luxemburgs verkörpert diese Inkohärenz. Das Land rühmt sich stolz seiner ODA-Level von 1 %, aber seine Position im globalen Spillover-Index erzählt eine andere Geschichte. Mit einer der weltweit schlechtesten Bilanzen – verantwortlich für das Ermöglichen von Steuervermeidung und einen extrem unnachhaltigen Ressourcenverbrauch – untergräbt es seine eigenen Bemühungen. Wie Hernan Saenz von Oxfam International mit Blick auf die EU-Länder treffend feststellte: „Die Bekräftigung früherer [und aktueller] ODA-Verpflichtungen ist bedeutungslos, wenn keine konkreten Maßnahmen folgen.“ Auf der FfD4 lieferten die Länder des Globalen Nordens viele rhetorische Bekräftigungen, aber nur wenige verbindliche Verpflichtungen. Ihre Weigerung, sich auf ambitionierte Vorschläge zur Schuldengerechtigkeit einzulassen, und ihr Widerstand gegen strukturelle Steuerreformen spiegelten nicht nur einen Mangel an politischem Willen wider, sondern auch eine kalkulierte Verteidigung von Privilegien innerhalb einer neokolonialen Weltanschauung.

Die Befürwortung privater Finanzierungen und marktbasierter „Lösungen“ durch den Gipfel hat diesen Status quo nur noch verstärkt. In einem seit der Addis-Abeba-Aktionsagenda schmerzlich vertrauten Szenario dominierten Blended Finance und De-Risking die Gespräche und wurden erneut als Wundermittel gepriesen. Die Global-Gateway-Initiative der EU wurde als visionär angepriesen, während sie in Wirklichkeit knappe Entwicklungsgelder umleitete, um private Investitionen mit wenigen Kontrollmechanismen anzulocken. Viele der 130 Initiativen im Rahmen der sogenannten „Sevilla-Aktionsplattform“ folgten derselben Logik – alte Strategien wurden in glänzender Verpackung neu aufgelegt. Risikoversicherungsinstrumente, Debt-for-Development-Swaps und Projektpipelines kamen den Unternehmen entgegen, trugen aber wenig dazu bei, die strukturellen Ursachen der Ungleichheit zu bekämpfen. Wie Rodolfo Lahoy 14 von IBON International feststellte, wird privates Kapital erneut als Rettungsmittel für eine Entwicklungsagenda behandelt, die bereits unter dem Gewicht gescheiterter Versprechen und der unternehmerischen Vereinnahmung zu versinken droht.

Sevilla war kein Ort ambitionierter Reformen, sondern kontrollierter Erwartungen. Während die Länder des Globalen Südens und die zivilgesellschaftlichen Organisationen auf mutige Reformen drängten – eine UN-Steuerkonvention, eine Umstrukturierung der Staatsschulden unter der Schirmherrschaft der UN und Rechenschaftspflicht für finanzielle und ökologische Ungerechtigkeiten –, wurden sie mit verwässerten Formulierungen, Verfahrenskniffen und hinter den Kulissen ausgehandelten Distanzierungen konfrontiert. Der Schritt der EU, sich von wichtigen Bestimmungen zur Bewältigung der Schuldenkrise zu distanzieren, aber dennoch das Abschlussdokument zu unterzeichnen, ist symptomatisch für eine Strategie, die Anschein über Substanz stellt. Dass China sich entschied, diesen Weg nicht zu gehen – obwohl es regelmäßig zum Sündenbock für die Schuldenkrise des Globalen Südens gemacht wird –, unterstreicht, wie sich die geopolitische Allianzen als Reaktion auf die Unnachgiebigkeit der alten Garde verschieben.

Die Institutionen und Staaten, die ihre eigenen Privilegien nicht infrage stellen, werden die Beseitigung struktureller Ungleichheiten weder anstreben noch umsetzen. In diesem Sinne bestätigte Sevilla, dass die derzeitige globale Finanzarchitektur Entwicklung weiterhin als Akt der Wohltätigkeit und als Investitionsmöglichkeit behandelt – solange die Renditen nach Norden fließen. Mit den Worten von Daniela Gabor: „Was wir derzeit erleben, ist kein Rückzug kolonialer Macht, sondern ihre raffinierte Neuerfindung.“ Der Weg von Sevilla führt nun zur COP30 und zur nächsten UN-Generalversammlung – Momente, die zeigen werden, ob der Multilateralismus noch das Potenzial für transformative Gerechtigkeit hat oder ob er, wie in Sevilla, ein Theater bleibt, in dem Macht höflich bekräftigt wird. Was als Nächstes geschieht, hängt weniger davon ab, ob der Globale Norden zuhört, als vielmehr davon, ob der Globale Süden und die Zivilgesellschaft die Spielregeln neu gestalten können. Denn wenn uns Sevilla eines gelehrt hat, dann dies: Die Interessen sind klar – ebenso wie das Desinteresse an Veränderungen.